日本の刑事司法制度において、「代用監獄」として機能する留置場は長年にわたり議論の的となっています。

- 「留置場ってなんで代用監獄と言われているの?」

- 「日本の司法制度は他の国とそんなに違うの?」

- 「容疑をかけられただけで勾留されるのは当たり前じゃないの?」

- 「推定無罪の原則とどう関係があるの?」

留置場が「代用監獄」と呼ばれる背景には、日本の司法制度が抱える特有の問題が潜んでいます。

この記事では、「留置場」「代用監獄」という問題に着目し、その意味、問題点、海外との比較などを解説します。瀬木比呂志氏や高尾隆氏らの主張も踏まえ、日本の司法制度が抱える課題について考察していきます。

代用監獄とは何か?

代用監獄とは、本来は法務省所管の拘置所に収容されるべき、勾留決定後の被疑者・被告人を、引き続き警察の留置場に収容する日本特有のシステムです。

日本弁護士連合会は代用監獄について、

『代用監獄は、「逮捕された被疑者の身体は、司法官憲に引致された後、捜査官憲の手に戻されてはならない』

という刑事司法の大原則に違反するばかりでなく、現に長く冤罪の温床、人権侵害の温床となってきました。

(出典:日本弁護士連合会「国際人権基準に適った未決拘禁制度改革と代用監獄の廃止に向けて」)』

と述べています。

この制度は、明治時代から続く日本の刑事司法制度の特徴の一つであり、国際的に見ても極めて珍しい仕組みです。

なぜ問題視されているのか?

その1:自白の強要とえん罪のリスク

代用監獄システムは、自白の強要やえん罪の温床となる可能性が指摘されています。

警察による長時間の取り調べや心理的圧力が、虚偽の自白を引き出す危険性があるとされ、刑事司法制度の重大な問題点として指摘されています。

自白強要の実態

- 長時間・深夜に及ぶ取調べ

警察官が被疑者を深夜まで厳しく取り調べ、精神的・肉体的に追い詰めることで自白を引き出そうとする事例が報告されています。 - 威嚇や脅迫、暴言の使用

捜査員が威嚇、脅迫、暴言などを用いて被疑者に自白や情報提供を強要するケースがあります。 - 黙秘権の侵害

被疑者の黙秘権を侵害し、「正直に言えや」「話をしてないことがあるだろうが」などと自白を迫る発言が報告されています。

えん罪のリスク

- 虚偽自白の誘発

長期間の未決拘禁により、無実の被疑者が自白するよう圧力をかけられ、虚偽の自白をしてしまうリスクがあります。 - 自白への過度の依存

日本の司法制度が実務上、自白に依存しており、弁護人不在で得られた自白が重視される傾向があります。 - 科学的証拠の軽視

警察における取調べ中になされた自白が、現代的な科学的証拠よりも重視される傾向があります。

問題の背景

- 弁護人の立会い不在

取調べに弁護人の立会いが認められていないため、被疑者の権利が十分に保護されていません。 - 取調べの可視化の不十分さ

一部の事件で取調べの録音・録画が義務化されていますが、全ての取調べを対象としていません。しかも刑事による取り調べのほとんどは録音録画されていないのが現状です。 - 長期勾留による心理的圧迫

長期間の未決拘禁により、被疑者が孤立し、自白するよう圧力をかけられやすい環境が生まれています。

これらの問題点は、国連人権委員会からも懸念が示されており、日本の刑事司法制度が国際基準から乖離していることを示しています。

その2:国際基準との乖離

国連人権(自由権)規約委員会は、日本の代用監獄システムに対して懸念を表明しています。

これは、日本の刑事司法制度が国際的な人権基準に適合していないことを示しています。

以下に、その詳細を説明します。

- 国連人権(自由権)規約委員会からの懸念

- 国連人権(自由権)規約委員会は、日本の代用監獄制度に対して繰り返し懸念を表明しています。

- 2008年10月の審査では、「締約国(=日本)は、代用監獄制度を廃止すべき」という明確な勧告が出されました。

- 2014年の審査では、日本政府の姿勢を「遺憾とする」と厳しく批判しています。

- 国連拷問禁止委員会からの勧告

- 2007年に、代用監獄制度の廃止を求める勧告を行いました。

- 2013年5月23日の総括所見では、代用監獄制度に対する「深刻な懸念」が表明されました。

- 日本の「法と実務を国際基準に完全に合致させるため、代用監獄制度の廃止を検討するべき」と勧告しています。

- 国際人権団体・NGOからの批判

- アムネスティ・インターナショナル、国際法曹協会(IBA)など多くの国際人権団体・NGOが、10数年前から批判の声を上げています。

- 国連人権理事会作業部会での指摘

- 2008年5月の日本の人権状況審査で、アルジェリア、ベルギー、イギリス、カナダから代用監獄と取調問題について勧告がなされました。

- 国際的な人権基準との不適合

- 代用監獄制度は、被拘禁者取扱最低規則や国際人権(自由権)規約などの国際的な人権基準を満たしていないとされています。

- 捜査と拘禁の分離の不十分さ

- 国際基準では捜査と拘禁の完全な分離が求められていますが、日本の代用監獄制度はこれを満たしていません。

これらの点から、日本の代用監獄制度は国際的な人権基準を満たさない「恥ずべき制度」であると指摘されています。

日本政府に対しては、国際基準に適合した未決拘禁制度への改革と代用監獄の廃止が強く求められています。

日本の「代用監獄」制度が他の国と比べて特徴的な点は何か?

日本の代用監獄制度には、他の国と比べて以下の特徴的な点があります:

- 世界的に珍しい制度:

代用監獄制度は、先進国ではほとんど廃止されており、日本特有のシステムとなっています。 - 長期間の警察留置:

被疑者が警察の管理下に最長23日間も置かれ続けることが可能です。これは国際基準から見て問題があると指摘されています。 - 捜査と拘禁の未分離:

国際的には捜査機関と被疑者を拘禁する機関を別にすることが常識となっていますが、日本では警察署の中にある留置場で勾留されているため、この分離が不十分です。 - 自白への依存:

代用監獄制度は、被疑者の自白を中心とした捜査手法と密接に結びついています。 - 国際的な批判:

国連人権委員会や拷問禁止委員会から繰り返し廃止を勧告されており、国際的な人権基準を満たしていないと指摘されています。

これらの特徴により、日本の代用監獄制度は「人権後進国」の象徴とさえ言われ、国際社会から改革を強く求められています。

その3:推定無罪の原則との矛盾

日本国憲法は推定無罪の原則を定めていますが、代用監獄システムはこの原則と矛盾する面があります。

被疑者・被告人が有罪判決を受ける前に、実質的に刑罰に等しい処遇を受けているという批判があります。

これらは日本の刑事司法制度の重大な問題点の一つと言えるでしょう。

以下に、この矛盾や批判についてより詳細に説明します。

推定無罪の原則とは

推定無罪の原則は、被疑者・被告人が有罪と確定されるまでは無罪と推定されるべきという刑事司法の基本原則です。

日本国憲法第31条の内容をなすものとして、今日では定説となっています。

代用監獄制度と推定無罪の原則の矛盾

- 長期勾留による事実上の処罰

代用監獄制度では、被疑者が最長23日間も警察の管理下に置かれます。これは、有罪判決を受ける前に実質的に刑罰に等しい処遇を受けていると批判されています。 - 権利侵害のリスク

国連拷問禁止委員会は、代用監獄制度が「被留置者の権利が侵害される可能性を増加させ、また、無罪の推定、黙秘権及び防御権といった諸原則が事実上尊重されないようになる可能性がある」と指摘しています。 - 自白強要と冤罪のリスク

代用監獄制度は、捜査と拘禁が結合することで、被疑者の供述の自由や黙秘権を脅かす強制的圧力を生じさせる可能性があります。

これは推定無罪の原則に反する状況を作り出しています。 - 国際基準との乖離

国連人権(自由権)規約委員会は、日本の代用監獄制度が国際的な人権基準を満たしていないと指摘しています。

推定無罪の原則は国際的に認められた基本的人権であり、この原則を実質的に侵害する代用監獄制度は国際基準から乖離しています。 - 処遇の問題

未決拘禁者の処遇は、無罪推定原則を生かし、保障する内容でなければなりません。

しかし、代用監獄制度では、この原則が十分に尊重されていない可能性があります。

これらの点から、代用監獄制度は推定無罪の原則と根本的に矛盾しており、日本の刑事司法制度の改革が強く求められています。

代用監獄が日本の刑事司法制度に与える影響とは何か

代用監獄制度は日本の刑事司法制度に以下のような深刻な影響を与えています:

- 自白の強要と冤罪のリスク増大:

警察が被疑者の身体を管理していることを利用し、長時間・苛酷な取調べや自白の強要が行われやすくなっています。これにより、冤罪事件や人権侵害事件が多数発生してきました。 - 国際基準との乖離:

代用監獄制度は国際的な人権基準を満たしておらず、国連拷問禁止委員会や人権委員会から繰り返し廃止を勧告されています。これにより、日本の刑事司法制度の国際的信頼性が低下しています。 - 被疑者の権利侵害:

無罪推定の原則、黙秘権、防御権といった被疑者の基本的権利が尊重されにくい環境を作り出しています。 - 捜査と拘禁の未分離:

捜査機関と被疑者を拘禁する機関を別にすることが国際的な常識となっているにもかかわらず、日本ではこの分離が不十分であり、人権侵害のリスクを高めています。 - 刑事司法制度の後進性:

代用監獄制度は先進国ではほとんど廃止されており、日本の刑事司法制度の後進性を際立たせる要因となっています。

これらの影響により、代用監獄制度は日本の刑事司法制度における最も深刻な人権問題の一つとなっており、早急な改革が求められています。

代用監獄が廃止されることで、犯罪捜査にどのような影響が予測されるのか

代用監獄が廃止されることで、犯罪捜査に以下のような影響が予測されます:

- 取調べ時間の制限

警察が被疑者の身体を管理できなくなるため、長時間にわたる取調べが困難になります。これにより、自白に依存した捜査手法の見直しが必要となります。 - 証拠収集方法の変化

自白への依存度が下がることで、客観的証拠の収集がより重要になります。科学的捜査や証拠分析技術の向上が求められるでしょう。 - 捜査の効率性への影響

被疑者との接触時間が制限されることで、事件の全容解明に時間がかかる可能性があります。捜査手法の効率化や優先順位付けが必要になるかもしれません。 - 人権保護の強化

国際基準に適合した未決拘禁制度への移行により、被疑者の人権保護が強化されます。これにより、冤罪のリスクが減少し、より公正な刑事司法制度の実現につながる可能性があります。 - 捜査機関の意識改革

代用監獄制度に依存しない捜査手法の開発や、被疑者の人権を尊重した取調べ技術の向上が求められるでしょう。

これらの変化に対応するため、警察や検察は新たな捜査手法の開発や、人材育成、設備投資などを行う必要があると予測されます。

代用監獄が廃止されることで、被疑者の心理的状態にどのような影響が予測されるのか

代用監獄が廃止されることで、被疑者の心理的状態に以下のような影響が予測されます:

- 自白強要のプレッシャーの軽減:

捜査機関から身体的に分離されることで、長時間や苛酷な取り調べによる心理的圧迫が減少し、自白を強要されるプレッシャーが軽減されると考えられます。 - 人権侵害のリスク低下:

警察による直接的な管理から解放されることで、人権侵害のリスクが低下し、被疑者の精神的ストレスが軽減される可能性があります。 - 適切な休息と睡眠の確保:

捜査と拘禁が分離されることで、ストレスやプレッシャーが軽減され、精神的な安定につながる可能性があります。 - 冤罪への不安の軽減:

代用監獄が冤罪の温床となってきた歴史を考えると、その廃止により冤罪への不安が軽減され、被疑者の心理的負担が軽くなる可能性があります。 - 国際基準に適った処遇による安心感:

国際的な人権基準に適った未決拘禁制度への移行により、被疑者に一定の安心感をもたらす可能性があります。

これらの影響により、被疑者の心理的状態が全体的に改善される可能性が高いと予測されます。

ただし、具体的な影響の程度は、代替となる拘禁制度の内容や運用方法によって変わってくる可能性があります。

欧米諸国との比較

欧米諸国では、被疑者・被告人の身柄は警察から独立した機関が管理するのが一般的です。これにより、取り調べと身柄拘束の分離が図られ、人権侵害のリスクが軽減されています。

欧米諸国と日本の代用監獄制度を比較すると、以下のような顕著な違いが浮かび上がります:

- 捜査と拘禁の分離

欧米諸国では、被疑者の身柄は警察から独立した機関が管理するのが一般的です。

これにより、捜査機関による不当な介入を防いで公正な捜査を取り調べが受けられるようになり、かつ人権侵害のリスクを軽減しています。

一方、日本の代用監獄制度では、警察が被疑者の身柄を最長23日間も管理できるため、自白の強要などの問題が指摘されています。 - 拘束期間の違い

多くの欧米諸国では、訴追されることなく身柄を拘束される日数は、最長で1日ないし3日と、被疑者の拘束期間が日本よりも短く設定されています。

日本では、訴追前に23日間もの長期にわたる拘束をしており、国際的に見て異例の長さで、人権侵害のリスクを高めていると批判されています。 - 国際基準への適合性

欧米諸国の多くは、国連の人権規約や拷問禁止条約などの国際基準に適合した未決拘禁制度を採用しています。

一方、日本の代用監獄制度は、これらの国際基準を満たしていないとして、国連人権委員会や拷問禁止委員会から繰り返し改善を勧告されています。 - 被疑者の処遇

アメリカ極悪刑務所を生き抜いた日本人を書いたKEIさんの手記によると、アメリカは刑務所内でも被収容者に対して、開放的で自由な雰囲気があったと記しています。

「日本の刑務所との一番の違いは、お巡りがフレンドリーだということ。日本では、看守は懲役を奴隷扱いだが、ここではフラットな関係だった」「刑務所から渡されるIDカードで買い物も自由にできた」など、看守との関係もフラットであり、かつ買い物も自由に出来たそうです。

これは日本の代用監獄における厳しい管理体制とは対照的です。 - 自白への依存度

日本の警察は自白を強要しがちであり、代用監獄制度がそれを助長していると指摘されています。

一方、欧米諸国では、客観的証拠の収集や科学的捜査手法の活用に重点が置かれる傾向にあります。

これらの違いから、日本の代用監獄制度は国際的に見て特異な制度であり、人権保護の観点から問題があると指摘されています。

国際社会からは、日本に対して代用監獄制度の廃止や刑事司法制度の改革が強く求められています。

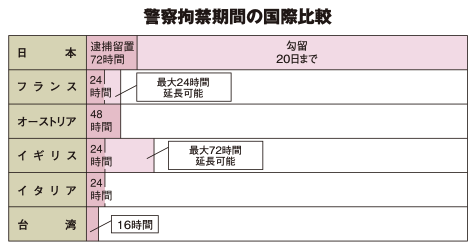

警察拘禁期間の国際比較から見る、代用監獄を用いた日本の長期勾留の実態

以下の図でも分かる通り、日本の勾留期間は飛び抜けて長くなっています。

日本:逮捕から23日間の勾留が可能(事件細分化でより長期の勾留も可能、かつ検察からの請求に対して、裁判所もほぼ自動的に勾留を認めるので、実質無制限)

- フランス:最大2日(最大48時間)

- オーストリア:最大2日(最大48時間)

- イタリア:最大1日(最大24時間)

- 台湾:最大0.7日(最大16時間)

また、日本の逮捕の特徴として、事件を細分化することで逮捕を繰り返し、さらに長い勾留をすることも多く見られます。詐欺などの罪状によっては、留置場に1年以上いるという人もしばしば見かけます。その場合は、再逮捕や、起訴勾留を繰り返して長期の勾留を実現しています。

このように国際的に見てありえない長さの勾留をしているのが日本の代理監獄を用いた長期勾留の実態です。

憲法に書かれている基本的人権を無視したこの運用は、国際的に決して誇れる状況にありません。

出典:日本弁護士連合会 世界も驚く 「DAIYO-KANGOKU」「代用監獄」と国連拷問禁止委員会・人権理事会・ 自由権規約委員会勧告2012年12月

他の国ではどのようにして拘禁を短縮しているのか

他の国では、以下のような方法で拘禁を短縮しています:

- 捜査と拘禁の分離:

多くの国では、被疑者の身柄を警察から独立した機関が管理し、日本のように長期間警察の管理下に置かれることを防いでいます。 - 保釈制度の活用:

イギリスなどでは、未決段階での保釈の拡大や条件付保釈を活用して未決拘禁を抑制しています。 - 拘禁代替措置の導入:

欧州評議会などでは、未決拘禁の最終手段性を重視し、拘禁代替措置の活用を推進しています。 - 人権条約に基づく法的保障:

欧州人権条約などに基づき、未決拘禁の決定に対する法的保障を強化しています。

これらの方法により、多くの国々は長期拘禁を回避し、国際人権基準に適合した制度を運用しています。

代用監獄廃止に向けた動き

日本弁護士連合会(日弁連)は、代用監獄の廃止を求めています。その理由として、以下の点が挙げられています:

- 日本弁護士連合会(日弁連)の活動

- 代用監獄の廃止を強く求めています。その理由として、以下の点が挙げられています:

- 理由その1:取り調べと身柄拘束の分離

- 理由その2:国際人権基準への適合

- 理由その3:冤罪防止

- 刑事拘禁制度改革実現本部を設置し、未決・既決者の拘禁制度改革を推進しています。

- 代用監獄の廃止を強く求めています。その理由として、以下の点が挙げられています:

- 新たな刑事施設の提案

- 日本財団が2025年1月23日に「塀のない」刑務所の整備に関する提言書を法務大臣に手交しました。

- 再犯防止と社会復帰を目指した新しい刑務所モデルの創設を提案しています。

これらの動きは、日本の代用監獄制度が国際基準から乖離していることへの認識が高まっていることを示しています。しかし、日本政府は依然として代用監獄の必要性を主張しており、制度改革の実現には更なる取り組みが必要とされています。

代用監獄廃止の議論:瀬木比呂志氏、高尾隆氏らの主張

元裁判官で法学者の瀬木比呂志氏はその著書「現代日本人の法意識」にて、刑事弁護人の高尾隆氏はその著書「人質司法」にて、代用監獄制度の問題点や廃止について強く訴えています。

彼らは、日本の司法制度が戦前の悪しき慣習を引きずっており、国際的な人権基準に合致していないと指摘しています。

👉詳しくはこちら >> 逮捕や留置場でも役立つ! 知っておきたい法律と権利のオススメ本

代用監獄廃止の懸念:犯罪増加の可能性?

代用監獄を廃止した場合、犯罪が増加するのではないかと懸念する声もあります。

しかし、欧米諸国では代用監獄制度がなくても、治安が維持されています。

重要なのは、取り調べの可視化や弁護人との十分な接見保障など、適正な手続きを確保することです。

まとめ

代用監獄としての留置場は、日本の刑事司法制度の問題点を象徴するものです。

推定無罪の原則との矛盾、取り調べの長期化、弁護人との接見制約など、多くの問題点を抱えています。

グローバルスタンダードとの比較を通して、私たちは代用監獄制度の抜本的な見直しが必要であることを認識する必要があります。

国際社会からも国際基準に適合した制度改革が求められる中、私たちは刑事司法制度のあり方について、より深い理解と議論を重ねる必要があるでしょう。

【関連記事】

👉詳しくはこちら >> 留置場とは? 知っておきたい基本情報と疑問を徹底解説

👉詳しくはこちら >> 留置場で精神を病む? 拘禁反応の症状と対処法|家族ができること

👉詳しくはこちら >> 逮捕や留置場でも役立つ! 知っておきたい法律と権利のオススメ本

留置場のリアルな実態について知りたい方はこちらもオススメ!

書籍の詳しい内容を知りたい方はこちらをお読みください!

留置場の生活や実態などに興味がある方への必読書、「とある留置場 僕の91日間拘留記(前・中編)」を紹介します。 留置場という特殊な環境での勾留とその体験を赤裸々に描き、留置場のリアルな実情を伝えるシリーズ本です。 留置場に家族や知人が囚われている方、犯罪を犯して逃げている方、自首を考えている方、また単純に留置場に興味がある方にとって、この本は必見です!